Ein Überblick über einige unserer Forschungsprojekte

Verbundvorhaben:EnEff:Stadt 0-CO2-WSHH - CO2-neutrales Welterbe Speicherstadt Hamburg

Phase I (0-CO2-WSHH); Teilvorhaben Energie- und umweltgerechte Sanierung unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen Anforderungen

Ziel des Verbundvorhabens „CO2-neutrales Welterbe Speicherstadt Hamburg -Phase I (0-CO2-WSHH)“ (BMWi Förderkennzeichen 03EN3027C) ist es, durch die Entwicklung eines ganzheitlichen Energiekonzepts, innovative hybride Dachelemente, thermisch aktivierte Bodenplatten aus Magerbeton zur Speicherung und die Umwandlung von Innenhöfen zu Energiegärten und eine intelligente elektrische, thermische und digitale Einbindung, denkmalgeschützte Quartiere zu einem nahezu CO2- neutralen Quartier zu sanieren.

Das Welterbe Speicherstadt in Hamburg dient zur Analyse des Ansatzes, in dem die im Projekt entwickelten innovativen Ansätze umfangreich simulativ mittels einer Reihe von Parameterstudien sowie vereinzelt an Demonstratoren exemplarisch erprobt werden sollen. Dabei wird das entwickelte Energiekonzept des Quartiers ganzheitlich sowohl energetisch als auch ökologisch sowohl für einzelne Gebäude, als auch für die ganze Speicherstadt untersucht und hinsichtlich seiner Klimaneutralität bewertet.

- BMWi Förderkennzeichen 03EN3027C

- Laufzeit 10/2021 – 06/2024

- Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK.IIC6)

- Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft HHLA Immobilien (Projektkoordination)

- Universität Stuttgart, Institut für Werkstoffe im Bauwesen (wissenschaftliche Leitung)

- Hafen-City Universität Hamburg

- RWTH Aachen University E.ON Energy Research Center, Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik

Assoziierte Partner:

- FHH - Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft

- FHH - Behörde für Kultur und Medien / Denkmalschutzamt Hamburg

Hochdruckverdichtete Bewehrung aus Holz (HVB-Holz)

Darstellung von Hochleistungsholz über hydrothermale und Heißpressverfahren zur Anwendung als Bewehrung in Holz-Beton-Systemen als Alternative zu Bewehrungsstahl im Bauwesen

HVB-Holz entwickelt ein neuartiges Hochleistungsholz (HLH) mit mechanischen Eigenschaften, die mit denen von Stahl vergleichbar sind. Dieser innovative Werkstoff soll Stahlbewehrungen in Stahlbeton ersetzen, was zahlreiche Vorteile mit sich bringt: HLH ist signifikant zug-, biegezug- und druckstabiler als Naturholz und quillt nicht maßgeblich auf. Zudem wird Stahlkorrosion vermieden, welche die Lebensdauer von Stahlbeton begrenzt.

Die Korrosionsbeständigkeit des HLH ermöglicht dünnere Betonüberdeckungen, also schlankerer Bauteile, deren Herstellung weniger Kohlendioxid freisetzt. Schätzungen zufolge kann die Verwendung von HLH bis zu 30 Prozent CO2 einsparen; die Substitution von Stahl allein trägt 5 Prozent dazu bei, 25 Prozent ergeben sich aus dem geringeren Zementeinsatz. Neuartige Bindemittel wie Celitement und Ausgleichsschüttungen auf Holzbasis von Cemwood unterstützen die Emissionsminderungen weiter.

Im Rahmen dieses Grundlagenforschungsprojekts wird die Machbarkeit eines HLH-Bindemittelverbundes untersucht. Das Fraunhofer ICT ist für die Herstellung der Hochleistungshölzer mittels spezieller Koch- und Pressverfahren verantwortlich. Die Universität Stuttgart charakterisiert diese Materialien in Mörtelprismen und Testbalken. BNB spezifiziert die Anforderungen und potenziellen Anwendungsfelder, wobei Aspekte wie Spannungs-Dehnungsverhalten, alkalische Beständigkeit, Quellverhalten und Kraftübertragung im Fokus stehen.

- Projektnummer BMWSB: 10.08.18.7-24.55

- Laufzeit: 09/24 - 08/27

- Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)

- Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

- Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT

- Beton- und Naturstein Babelsberg GmbH

- Celitement GmbH & Co. KG

- CEMWOOD GmbH

SEKB-Adlerareal - Solare Energien für klimaneutrale Bestandsquartiere – ein ganzheitlicher Systemansatz am Beispiel des historischen Adlerareals

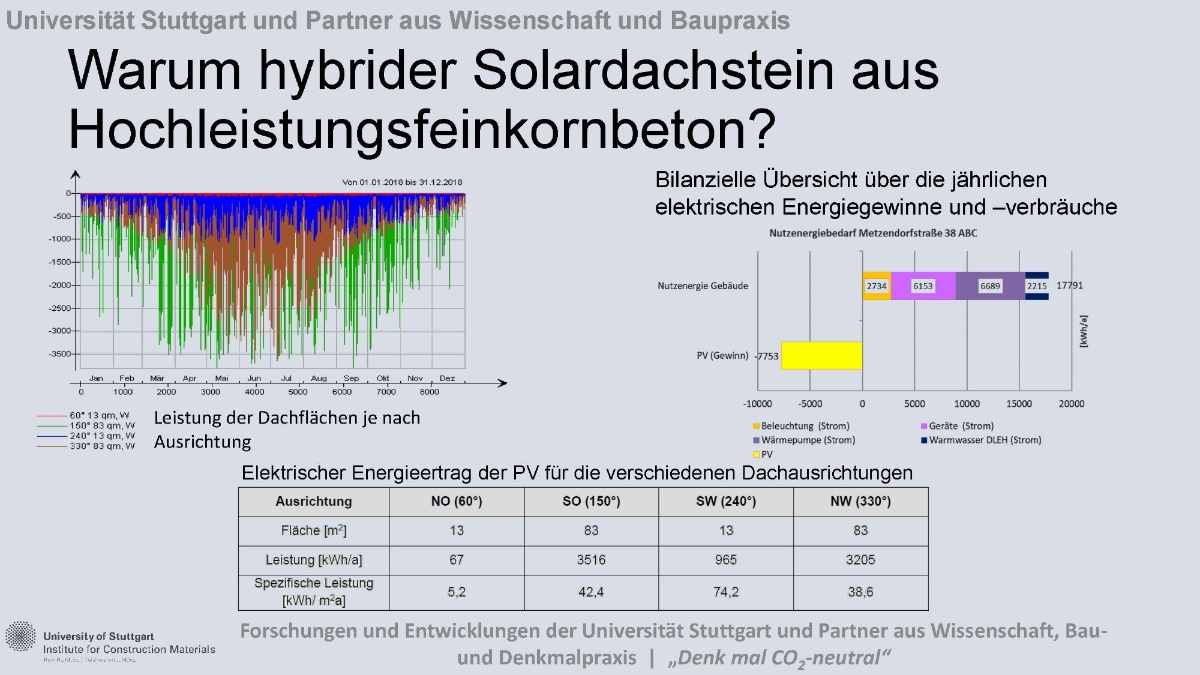

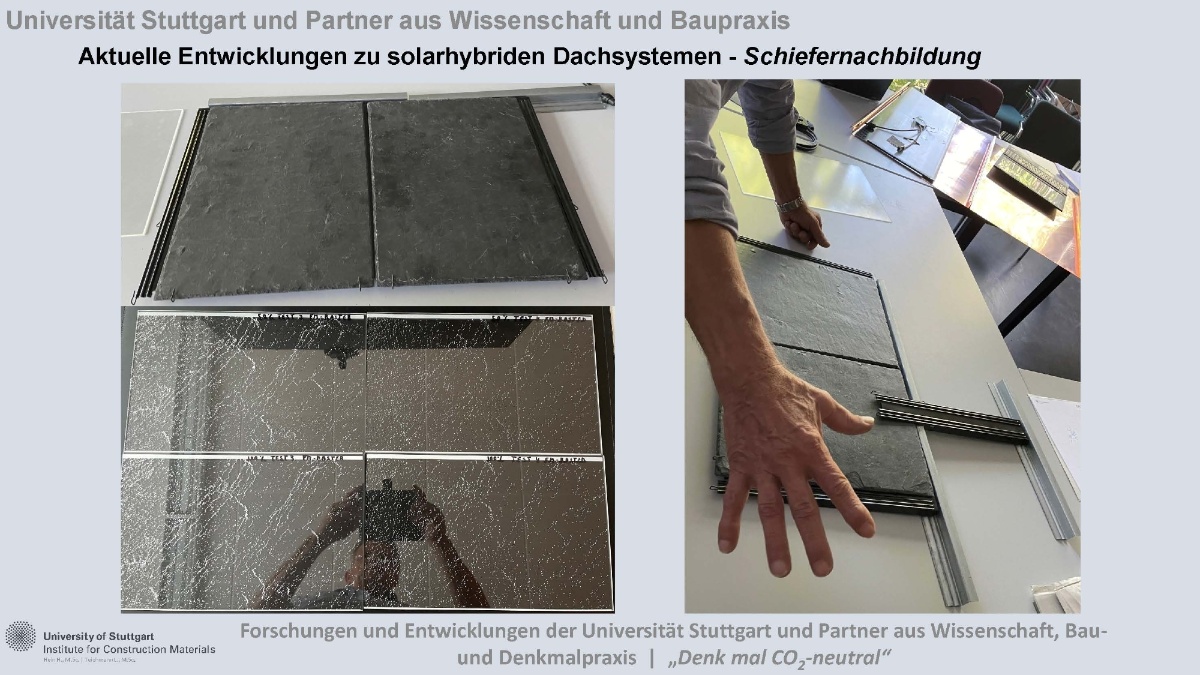

Im Forschungsprojekt „SEKB-Adlerareal - Solare Energien für klimaneutrale Bestandsquartiere – ein ganzheitlicher Systemansatz am Beispiel des historischen Adlerareals“ (BMWK Förderkennzeichen 03EN3072C) werden bekannte wie auch in Teilen weiter oder neu zu entwickelnden Komponenten zur Gewinnung, Nutzung und Speicherung von Umweltenergien zum Einsatz gebracht und durch eine thermische und intelligente Vernetzung zusammengeführt, um in einem systemischen Gesamtansatz die Wärmeversorgung des Kleinstquartiers „Adlerareal“ zu realisieren.

Ziel ist es, die aufeinander auf die gebäude- und quartiersspezifischen Systemanforderungen abzustimmenden Komponenten so anzupassen, weiterzuentwickeln, realmaßstäblich zu skalieren und umzusetzen, dass nicht nur eine bilanzielle, sondern eine über den ganzen Jahresverlauf hinweg klimaneutrale Versorgung des Kleinstquartiers auf der Basis der Gewinnung, Nutzung und Speicherung der auf dem Gelände des „Adlerareals“ verfügbaren erneuerbaren Energien sicherzustellen. Im Vorhaben werden hier insbesondere die auf den Dachflächen anfallenden solaren Energien (Solarwärme und PV-Strom) und die hier verfügbare Umweltwärme als Wärme- und Strombezugsquellen herangezogen.

BMWK Förderkennzeichen 03EN3072C)

Zuwendungsgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

- JaKo Baudenkmalpflege GmbH

- PROCERAM GmbH & Co. KG

- Dachenergien GmbH

- g4a GmbH

- RWTH Aachen University - Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik (EBC)

CampUS hoch i - ein Reallabor für Klimaschutz und Klimaneutralität 'mit Intelligenz'

Ziel des Vorhabens „CampUS hoch i - ein Reallabor für Klimaschutz und Klimaneutralität 'mit Intelligenz' an der Universität Stuttgart“ ist es, experimentell zu untersuchen und zu demonstrieren, wie Klimaneutralität in einem Quartier und beispielhaften Gebäuden erreicht und gleichzeitig die Ziele von wirtschaftlichem Umgang (mit Geld und Ressourcen) und Steigerung an Lebensqualität und Komfort umgesetzt werden können. Dazu soll ein ganzheitlicher Ansatz und Konzept entwickelt und erprobt werden, um Klimaneutralität mit „intelligenten“ Technologien im Gleichklang mit den Bedürfnissen und der Intelligenz der Menschen (direkt Betroffener und weiterer Beteiligter) zu entwickeln, umzusetzen sowie die teils gegenläufigen Trends miteinander zu versöhnen.

Als Experimentierfeld dient der Campus der Universität Stuttgart im Stadtteil Vaihingen, welcher ein komplexes Quartier mit unterschiedlichen Nutzungsarten (Forschen, Lehren, Wohnen, Leben) darstellt, aber in seiner Zusammensetzung, insbesondere auch im Hinblick auf die Kombination von Bestandsgebäuden und Neubauten, und Ausrichtung auch in industrienahen Siedlungen und Gewerbegebieten anzutreffen ist.

Laufzeit: 04/2021 bis 03/2024

Förderung durch: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Baden-Württemberg

- Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER)

- Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung an der Universität Stuttgart (ZIRIUS)

- IWB (Institut für Werkstoffe im Bauwesen)

- Institut für Gebäudeenergetik Thermotechnik und Energie-speicherung (IGTE)

- „Green Office“, ein von Studierenden und Hochschulmitarbeitern geführtes Nachhaltigkeitsbüro

SWIVT II

Umsetzungsphase zu Siedlungsbausteinen für bestehende Wohnquartiere - Impulse zur Vernetzung energieeffizienter Technologien

Im Anschlussvorhaben „Umsetzungsphase zu Siedlungsbausteinen für bestehende Wohnquartiere - Impulse zur Vernetzung energieeffizienter Technologien“ (SWIVT II) (BMWi Förderkennzeichen 03ET1545B) wird die im Vorfeldprojekt entwickelte Strategie für die Verknüpfung von Gebäudekonzepten im vernetzten Betrieb mit steuerungsoptimierten, innovativen Energietechnologien in der Postsiedlung in Darmstadt real umgesetzt.

Nach erfolgreicher Verifizierung des SWIVT Ansatzes durch theoretische und experimentelle Untersuchungen, Prototypenaufbau und gekoppelte Simulationen, wollen die Projektpartner die Wirksamkeit der Ansatzlösung auf Systemebene in allen ihren Teilaspekten validieren. Auf der baulichen Ebene wird Low-Exergy im Bestand durch die Verknüpfung unterschiedlicher Gebäudekonzepte in einem thermischen und elektrischen Siedlungsnetz erprobt.

- BMWi Förderkennzeichen 03ET1545B

- Laufzeit 01/2018 bis 12/2022

- Technische Universität Darmstadt (Verbundkoordinator), Institut für Statik und Konstruktion (ISM+D), Institut für Mechatronische Systeme im Maschinenbau (IMS), Institut für Wasserversorgung und Grundwasserschutz, Abwassertechnik, Abfalltechnik, Industrielle Stoffkreisläufe und Raum- und Infrastrukturplanung (IWAR), Fachgebiet Unternehmensfinanzierung (CF), Fachgebiet Rechnungswesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung (RCW)

- Universität Stuttgart, Institut für Werkstoffe im Bauwesen

- bauverein AG, Darmstadt

- ENTEGA AG, Darmstadt

Excellenzcluster Integrative Computational Design and Construction for Architecture (IntCDC), Universität Stuttgart

RP 1-2: Bausysteme aus funktional gradierten Betonbauteilen – Design, Optimierung, digitale Produktion und Wiederverwendung

Basierend auf den Ergebnissen der ersten Förderperiode konzentriert sich dieses Projekt auf die Weiterentwicklung von Bausystemen aus Gradientenbeton mit dem Ziel einer drastischeren Reduzierung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen, der Treibhausgasemissionen (THG) und des Abfallaufkommens. Die Strategie basiert auf der Anwendung von Recycling und Wiederverwendung als Kernprinzipien der Kreislaufwirtschaft sowie auf der Erweiterung digitaler Design- und automatisierter Herstellungsmethoden.

Derzeit wird der Großteil der recycelten Betonabfälle aus dem Abriss von Gebäuden für den Straßenbau genutzt [27]. Durch den Einsatz von rezyklierten Gesteinskörnungen in Betonmischungen kann ein geschlossener Recyclingkreislauf aufgebaut werden. Zur Erweiterung der Anwendung werden Mischungskonzepte für öko-selbstverdichtenden Beton unter Verwendung von rezyklierten Gesteinskörnungen und alternativen Bindemitteln für den Einsatz in funktional gradierten Betonbauteilen untersucht. Der Herausforderung, die erforderlichen Eigenschaften für solche veränderten Mischungsrezepturen beizubehalten, wird durch Implementierung inhärenter Beobachtungs- und Kontrollmethoden während des Mischprozesses begegnet.

Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG

GreenPlaster

Entwicklung eines nachhaltigen, qualitativ hochwertigen Mörtels auf Basis verfeuerte Holzasche zur Reduktion des Klinkeranteils auf <30% durch Substitution des Zementanteils

Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines wirtschaftlichen, konkurrenzfähigen, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Mauer- und Putzmörtels unter Verwendung von Holzasche als alternative Bindemittelkomponente, die bei der Verfeuerung von Biomasse anfallen und bislang entsorgt bzw. deponiert werden müssen. Angestrebt wird eine Reduktion des Zementklinkeranteils um >70% indem die Holzasche als Substitut des Zements dient. So sollen mindestens 210 kg CO2/m3 produziertem und verarbeiteten Mörtel eingespart werden. Um die Holzasche optimal stofflich zu verwerten, wird der Verbrennungsprozess der Biomasse-Verbrennungsanlagen so optimiert, dass die Holzasche in ihrer Zusammensetzung sich gut für den Einsatz als reaktiver Zusatzstoff eignet.

Das Gesamtziel des Projekts ist die Entwicklung einer neuartigen, nahhaltigen und qualitativ hochwertigen Mörtels mit einem Bindemittelersatz aus Basis von hinreichend puzzolanisch reaktiver Holzasche. Durch den Einsatz und die Stoffliche Verwertung von Holzasche, die z.B. bei der Verfeuerung von Biomasse in Biomassekraftwerken in den verschiedenen Prozessschritten als Nebenprodukt entsteht, wird zudem eine Sequestrierung von CO2 erreicht. Bislang müssen insbesondere die feineren Bestandteile der Holzaschen, so die im Verbrennungsprozess anfallenden Elektrofilteraschen, sind aktuell als Abfallprodukt mit hohen Kosten für die Deponie zu entsorgen. Im vorhaben sollen die Holzaschen, so die Zyklon- und auch die Elektrofilteraschen werkstofflich als reaktive Sekundärrohstoffe verwendet werden, um diese im Werkstoffkreislauf zu halten. Dank ihrer puzzolanischen Reaktionspotenziale sollen die Holzaschen zur Substitution von Zement in Mörtelrezepturen Eingang finden. Um die Holzasche optimal stofflich zu verwerten, wird der Verbrennungsprozess der Biomasse-Verbrennungsanlagen so optimiert, dass die Holzasche in ihrer Zusammensetzung sich gut für den Einsatz als reaktiver Zusatzstoff eignet. Dies ist auch Voraussetzung dafür, dass ein unter Verwendung der Holzasche hergestellter Mörtel eine hohe Gleichförmigkeit zur guten Verarbeitbarkeit aufweist und der Anteil an umweltschädigenden Schadstoffen innerhalb tolerierbarer Grenzen gehalten werden kann. Durch Zugabe weiterer hochfeiner sekundärer mineralischer Zusätze, z.B. mit Blaine-Werten um 11.000, kann einer sehr hohe Packungsdichte des Mörtels von >85% erreicht werden.

Geplante Laufzeit von 01.05.2022 bis 30.04.2024

Förderung durch Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, Baden-Württemberg

Schwarzwälder Edelputzwerk GmbH

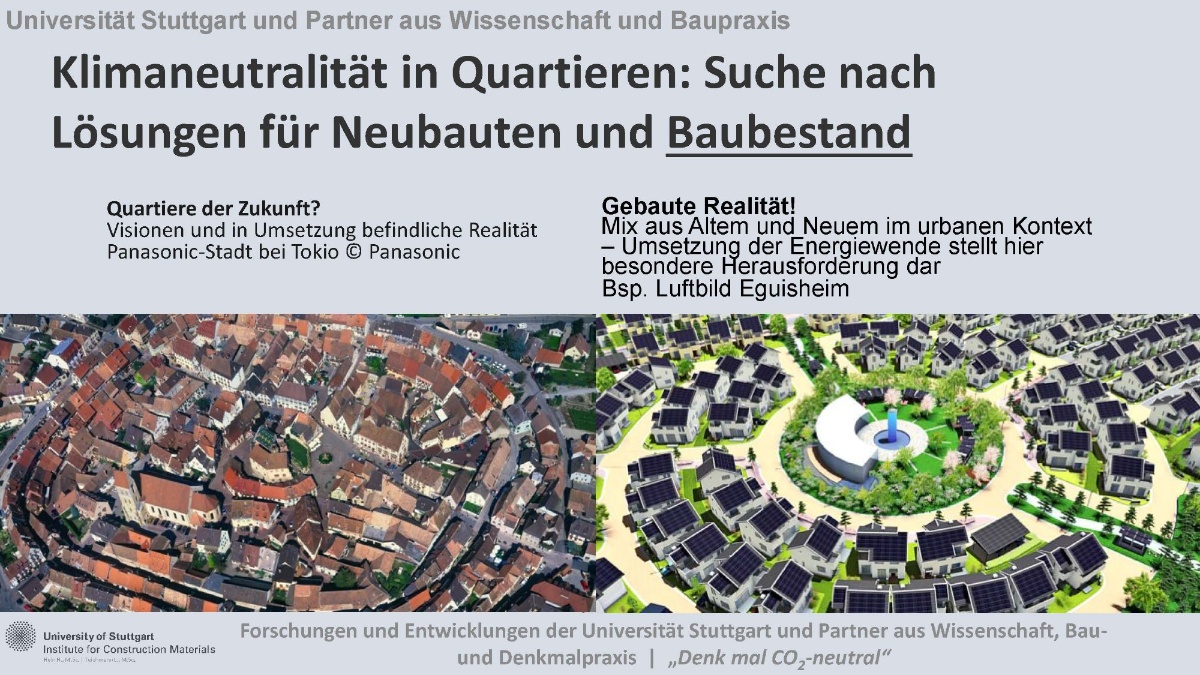

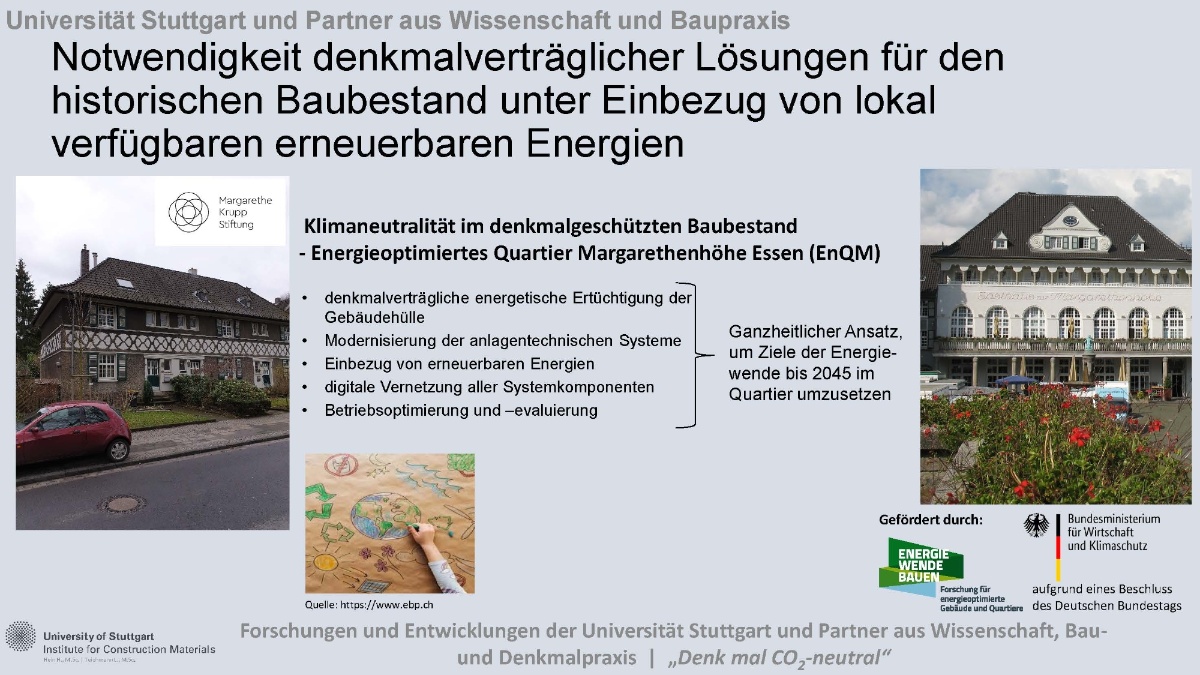

EnQM: Energieoptimiertes Quartier Margarethenhöhe Essen

Im Verbundvorhaben „Energieeffiziente Wohnsiedlungen durch zukunftsfähige Konzepte für den denkmalgeschützten Bestand – Energieoptimiertes Quartier Margarethenhöhe Essen (EnQM)“ (BMWi Förderkennziffer 03ET1417) soll gezeigt werden, wie durch energetische Sanierung, innovative Gebäudetechnik und intelligente elektrische, thermische und digitale Vernetzung denkmalgeschützte Quartiere energetisch optimiert werden.

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

- Universität Stuttgart, Institut für Werkstoffe im Bauwesen (Verbundkoordination)

- Margarethe-Krupp-Stiftung für Wohnungsfürsorge

- Gas- und Wärme-Institut Essen e.V.

- RWTH Aachen, Lehrstuhl für Integrierte Analogschaltungen

- RWTH Aachen, Lehrstuhl für Gebäude- und Raumklimatechnik (Langzeitmonitoring)

Denk mal CO2-neutral

SWIVT 1

Im Forschungsprojekt „Siedlungsbausteine für bestehende Wohnquartiere – Impulse zur Vernetzung energieeffizienter Technologien“ (BMWi Förderkennzeichen 03ET1276A) soll am Beispiel einer realen Siedlung ein Konzept entwickelt werden, das die Energiebilanz der Siedlung um mindestens 30% im Vergleich zur konventionellen Sanierung verbessert. Durch die enge Zusammenarbeit mit Bauträger und Energieversorger erfolgt die Konzeption auf Basis realer Verbrauchs- und Lastdaten sowie Bestandsdaten.

ETA Fabrik

ETA steht für Energieeffizienz, Technologie und Anwendungszentrum. Im Rahmen dieses Projekts wird eine repräsentative Produktionsanlage für die Metallbearbeitung (Zerspanungs-, Reinigungs- und Wärmebehandlungsprozesse) geplant, gebaut und betrieben. Die Modellfabrik stellt ein Demonstrationsgebäude dar, in welchem realitätsnah geforscht werden kann.

HomeSkin - Thinner Insulation Systems

- Scherinduzierte Partikelmigration - DFG Schwerpunktprogramm "OpusFluidum Futurum - Rheologie reaktiver, multiskaliger mehrphasiger Baustoffsysteme"

- Entwicklung eines schnellen zeitaufgelösten Prüfverfahrens zur Charakterisierung von sedimentationsgefährdetem Frischbeton

- Labor-Intensivmischer mit integriertem Rheometer - Messwerte in relativen und absoluten Einheiten

- Staubgold - Poröse Baumaterialien für Schall- und Wärmeschutz aus feinkörnigen Beton-, Bau- und Abbruchabfällen

- Mischungsentwicklung mittels Drehmomentmessung im Mischer zur Bestimmung des Wasseranspruchs

- SWIVT Siedlungsbausteine für bestehende Wohnquartiere - Impulse zur Vernetzung energieeffizienter Technologien

- ETA-Fabrik - Energieeffizienz, Technologie- und Anwendungszentrum

Kontakt

Harald Garrecht

Prof. Dr.-Ing.Professor

im Ruhestand

Christian Baumert

Dr.-Ing.Leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter